そもそも軽自動車の規格はどうして出来たの?その歴史・目的・最新事情を徹底解説!

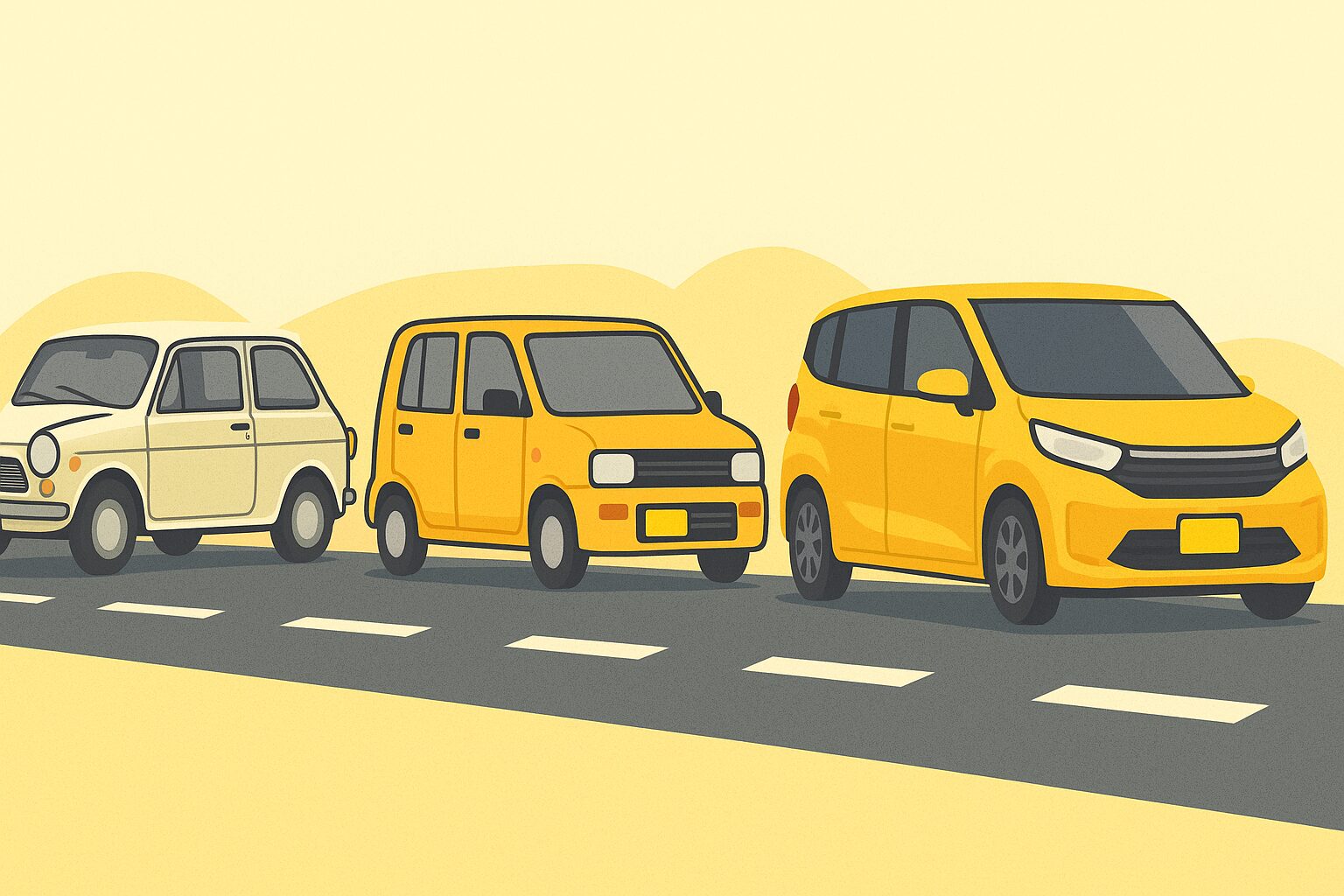

今や日本の街並みに欠かせない存在となった、コンパクトで経済的な軽自動車。通勤や買い物、家族の送迎から、時にはビジネスの最前線まで、私たちの暮らしのあらゆるシーンで活躍しています。しかし、「そもそも軽自動車の規格はどうして、そしていつ出来たの?」と、その誕生の背景まで深く知る人は多くないかもしれません。この記事では、軽自動車という日本独自の規格が生まれた激動の歴史的背景から、なぜ世界でも類を見ない“軽”文化がこれほどまでに根付いたのか、その目的と社会的意義、そして2025年現在の最新動向と未来への課題まで、あらゆる角度から重層的に、そして分かりやすく解説します。軽自動車に秘められた、日本の戦後史ともいえる壮大な物語を知れば、あなたのカーライフはもっと深く、知的な喜びに満ちたものになるはずです!

この記事のポイント

- 軽自動車という日本独自の規格が、戦後の荒廃の中から国家的な目標をもって誕生した歴史的背景とその明確な理由を、当時の社会情勢とともに詳述します。

- 排気量やサイズに厳しい制限を設け、税制面で手厚く優遇するというユニークな規格が作られた、経済的・社会的・そして戦略的な目的を多角的に深掘りします。

- 時代と共に進化を遂げてきた軽自動車が、現代の日本社会、特に地方や高齢化社会において果たしている「社会インフラ」としての重要な意義と役割を明らかにします。

- EV化や安全基準の強化といった最新の技術動向と法改正、今後の税制を巡る議論や国際的な立ち位置など、軽自動車が直面する課題と未来への展望を網羅します。

そもそも軽自動車の規格はどうして出来たの?|歴史と誕生の理由

戦後日本の自動車事情と「軽自動車」誕生の背景

日本に「軽自動車」という、世界でも他に類を見ないユニークな車両規格が産声を上げたのは、第二次世界大戦の敗戦からわずか4年後の1949年(昭和24年)のことです。当時の日本は、GHQの占領下で多くの産業が制限を受け、都市の多くは空襲による焼け跡が広がる、まさに荒廃からの再出発を期す時代でした。物資は極度に不足し、道路の舗装率はわずか数パーセント。庶民の所得水準も極めて低く、“マイカーを持つ”ことは、ごく一部の富裕層や特権階級に限られた、まさに夢のまた夢でした。

当時の人々の主な移動手段は徒歩や自転車、そして鉄道であり、物流の主役はトラックよりもむしろ、小回りの利くオート三輪や自転車にリヤカーを連結したものが担っていました。しかし、国の経済を本格的に復興させるためには、個人商店や町工場といった中小零細企業の経済活動を活発化させ、人々が自由に移動できる手段を確保することが喫緊の課題でした。そこで政府が強力に推進したのが、「国民が購入・維持できる、安価で経済的な自動車を普及させる」という国家的なプロジェクトでした。

「国民車構想」との関係性

この動きは、後の1955年に通商産業省(当時)が発表した「国民車構想」にも繋がっていきます。この構想は「最高速度100km/h、販売価格25万円以下」といった具体的な目標を掲げ、自動車メーカー各社に開発を促しました。結果的にこの構想自体から市販車が生まれることはありませんでしたが、メーカー間の開発競争を大いに刺激し、後のスバル「360」や三菱「500」といった歴史的な大衆車の誕生を後押ししました。軽自動車規格の制定は、この国民車構想に先立つ、より現実的で具体的な第一歩だったのです。

高価で大型の普通自動車では、到底庶民には手が届かない。そこで、既存のオートバイやオート三輪に屋根とドアを付けたような、より安全で便利な新しいカテゴリーのモビリティとして、「小型で安価、そして税金などの維持費も格安に抑えられる車」=軽自動車という全く新しい規格を、法律(道路運送車両法)によってゼロから創設する、という画期的な決断が下されたのです。

なぜ“軽”なのか?排気量・サイズの厳しい制限の意味

軽自動車を他の自動車と明確に区別する最大の特徴は、その厳格な規格(サイズ・排気量の上限)にあります。1949年に初めて制定された規格は、現代の基準から見れば驚くほど小さなものでした。

当初の規格(1949年)は、4サイクルエンジンの排気量がわずか150cc以下、車体サイズも全長2.8m × 全幅1.0m 以下という、まさに「エンジン付きの箱」ともいえるミニマムなものでした。この非常に厳しい制限を設けたのには、当時の日本の国力を反映した、複数の戦略的な理由が複雑に絡み合っていました。

- 徹底した低価格・低維持費の実現

最大の目的は、誰にでも手が届く価格を実現することでした。車体を小さく、エンジンを非力に設計することで、当時貴重だった鉄やゴムといった資源の使用量を最小限に抑え、車両本体価格を劇的に安くすることができました。また、小さなエンジンは当然ながら燃費も良く、税金や保険料を法律で低く設定することで、購入後のランニングコストも庶民の家計を圧迫しないレベルに抑えることが意図されていました。 - 日本の劣悪な道路事情への完全適合

戦後の日本は、現在のような整備された道路網とは無縁の世界でした。城下町を起源とする多くの都市では道幅が極端に狭く、未舗装の悪路や、車一台がようやく通れるほどの入り組んだ路地が当たり前でした。このような環境下では、大型のアメリカ車などは全く役に立ちません。どこにでも入っていけるコンパクトな軽自動車は、まさに日本の地理的条件が生み出した必然のサイズだったのです。 - 国内自動車産業の保護と育成という国家戦略

当時、日本の自動車メーカーの技術力は、フォードやGMといった欧米の巨大メーカーに遠く及ばない、黎明期にありました。もし最初から何の規制もなく自由競争に晒されれば、高性能で安価な欧米の大衆車に国内市場を席巻され、日本の自動車産業が育つ前に淘汰されてしまうことは明らかでした。そこで政府は、「軽自動車」という世界にも前例のない特殊なカテゴリーを法律で作り上げることで、国内メーカーが海外勢との直接競争を避け、独自の小型車技術をじっくりと時間をかけて磨き上げていくための、いわば「保護された苗床(インキュベーター)」としての役割を与えたのです。

税制面の優遇と日本独自の“軽”文化の定着

軽自動車の普及を決定づけ、今日に至るまでの日本のモータリゼーションを支え続けた最大の原動力は、その手厚い税制上の優遇措置に他なりません。具体的には、毎年支払う「軽自動車税(種別割)」、車検ごとに支払う「自動車重量税」、そして「高速道路の通行料金」などが、普通自動車に比べて明確に低く設定されています。

【2025年現在】税額の比較(年間・自家用乗用車の例)

- 軽自動車税(種別割):10,800円(2015年4月1日以降の新車登録車)

- 自動車税(種別割):25,000円(1,000cc以下の普通車)~

※自動車税は排気量に応じて税額が上昇します。

この「国の政策による積極的な後押し」があったからこそ、軽自動車は単なる「小さな車(スモールカー)」に留まらず、日本独自の進化を遂げました。新車販売台数ランキングの上位を軽自動車が独占する状況が長年続いており、その存在感は圧倒的です。

結果として、軽自動車は「庶民の頼れる足」として、都市部のセカンドカー需要から、公共交通網が脆弱な地方や過疎地域における「一人一台」の必須アイテムとして、文字通り全国津々浦々で活躍。農業や漁業といった一次産業の現場から、日々の買い物、子供の送迎まで、日本人の生活のあらゆる場面に深く浸透し、「日本の生活インフラ」と呼ぶべき、他に類を見ない独自の自動車文化を形成するに至ったのです。

軽自動車規格の進化|時代とともに変わった基準

軽自動車の規格は、制定以来、固定的なものではなく、日本の経済成長、技術の進歩、そして安全や環境に対する社会の要求の高まりに応じて、これまで何度も見直され、段階的に拡大されてきました。その変遷の歴史は、日本の戦後復興から高度経済成長、そして成熟社会へと至る歩みそのものと見事に重なります。

| 改定年 | 排気量上限 | 全長上限 | 全幅上限 | 主な時代背景と象徴的な車種 |

|---|---|---|---|---|

| 1949年 | 150cc | 2.8m | 1.0m | 規格誕生。まだオートバイに近い存在。 |

| 1954年 | 360cc | 3.0m | 1.3m | スバル360の登場。本格的な「マイカー時代」の幕開け。 |

| 1976年 | 550cc | 3.2m | 1.4m | オイルショック後の排ガス規制強化と、高速道路での実用性向上のため。初代アルト(47万円)の衝撃。 |

| 1990年 | 660cc | 3.3m | 1.4m | さらなる動力性能と安全性の向上。ターボエンジン搭載のスポーツモデル(カプチーノ等)も登場。 |

| 1998年 | 660cc | 3.4m | 1.48m | 現行規格。普通車と同等の衝突安全基準(オフセット衝突など)に対応するため、主にサイズを拡大。ワゴンRの大ヒットによるハイトワゴン時代の到来。 |

(出典:全国軽自動車協会連合会「軽自動車の歴史」などを参考に作成)

この規格拡大の歴史は、軽自動車が単に経済的なだけでなく、より安全で、より快適で、そしてより実用的な乗り物へと進化してきた過程そのものです。特に1998年の現行規格への改定は、軽自動車の安全性を飛躍的に向上させ、「小さいから危ない」というかつてのネガティブなイメージを払拭する大きな転換点となりました。その結果、現代の軽自動車は、もはや「我慢して乗る車」ではなく、積極的に選びたくなる魅力的な選択肢へと見事に変貌を遂げたのです。

そもそも軽自動車の規格はどうして出来たの?|現代的な意義と今後の課題

軽自動車が現代社会にもたらしたもの

戦後の復興期に産声を上げた軽自動車は、半世紀以上の時を経て、現代の複雑な日本社会が抱える様々な課題に対する、有効な解決策の一つとして、なくてはならない重要な役割を担っています。

- 地域交通インフラの維持と地方創生

多くの地方や過疎地域では、人口減少に伴い鉄道やバスといった公共交通機関の路線が次々と廃止・縮小されています。このような状況下で、軽自動車は高齢者や住民が病院やスーパーへアクセスするための「命綱」ともいえる移動手段となっています。「買い物難民」や「医療難民」といった深刻な社会問題を緩和し、人々が地域に住み続けることを可能にする、重要な社会基盤なのです。 - 多様なライフスタイルの実現と経済的自立の支援

運転しやすいコンパクトなサイズ感と優れた燃費性能は、運転に不安を感じがちな女性や高齢ドライバーの行動範囲を広げ、社会参加を促進します。また、若者や子育て世代にも手の届く価格帯は、彼らの経済的自立を助け、生活の自由度を高めることに大きく貢献しています。 - 新しいビジネスとサービスの創出基盤

その圧倒的な機動力と低コストを活かし、災害時のボランティア活動や緊急物資の輸送、訪問介護などの福祉サービス、さらにはフードデリバリーや小口配送といった新しい物流サービスまで、社会の様々な場面で活躍の場を広げています。軽自動車は、もはや単なる移動手段ではなく、新たなビジネスやサービスを生み出すための重要なプラットフォームとなっているのです。

2025年現在の軽自動車規格の最新動向

2025年現在、軽自動車の世界は、100年に一度と言われる自動車産業の大変革の波の真っ只中にあります。その中心的なキーワードは「電動化(EV)」と「知能化(ADAS・コネクテッド)」です。

日産「サクラ」と三菱「eKクロスEV」という兄弟車が、本格的な量産軽EV(電気自動車)として市場に投入され、日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、専門家からもユーザーからも極めて高い評価を獲得しました。これは、軽自動車の持つ経済性に、EVならではの静粛性、力強い加速、そして環境性能が加わった、新しい時代の到来を告げる象徴的な出来事です。

また、衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)はもはや標準装備となり、高速道路での追従走行を可能にするACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)や、車線維持を支援するLKA(レーンキープアシスト)といった「先進安全運転支援システム(ADAS)」も、多くの軽自動車で選択可能となり、その安全性は普通車と遜色ないレベルまで向上しています。

こうした技術革新に対し、現行の規格を当面維持することを基本姿勢としながらも、新たな環境規制やデジタル化の波に日本の軽自動車がどう適応していくべきか、継続的な検討を行っています。

世界から見た日本の軽自動車規格

海外にも、欧州のAセグメントカーや、フランスの「ヴォワチュレット」(超小型モビリティ)など、小さな車は数多く存在します。しかし、日本の「軽自動車(Kei car)」のように、国が法律で厳格なサイズと排気量の規格を定め、それに対して強力な税制優遇措置を与えるという制度は、世界中どこを探しても見当たりません。その意味で、軽自動車はまさに「ガラパゴス」とも評される、日本独自のユニークな文化です。

この特殊性ゆえに、軽自動車がそのままの形で海外のマスマーケットに輸出されることは多くありません。しかし、その開発過程で培われた「限られた空間に、最大限の機能、快適性、安全性を詰め込む」という、世界最高峰のパッケージング技術や、徹底した軽量化による低燃費化のノウハウは、海外の自動車メーカーから驚きと称賛をもって評価されています。

特に、スズキがインド市場で圧倒的な成功を収めている背景には、軽自動車「アルト」の開発で培った小型車づくりのDNAが色濃く反映されています。日本の軽自動車技術は、形を変えて世界のコンパクトカー市場をリードする、強力な競争力の源泉となっているのです。

軽自動車規格の今後の課題と展望

私たちの暮らしに深く根付いた軽自動車ですが、その未来は決して平坦なものではなく、いくつかの大きな課題と選択に直面しています。

-

- 環境対応(電動化)への深刻なジレンマ

世界的にカーボンニュートラルへの動きが加速する中、軽自動車のEV化は避けて通れない道です。しかし、現状ではEVの基幹部品であるバッテリーが高価なため、軽自動車の最大の魅力である「低価格」を維持することが非常に困難になっています。補助金に頼らない、真に安価な軽EVをどう開発・普及させていくかは、日本の自動車産業全体の将来を左右する最重要課題です。 - 安全基準の国際調和と規格の壁

年々厳格化する国内外の衝突安全基準に、現在の限られた車体サイズ(特に全幅1.48m)のまま対応し続けることの技術的な限界が指摘されています。将来的に、安全性を確保するために規格をわずかに拡大すべきではないか、という議論も水面下では続けられています。

–

- 環境対応(電動化)への深刻なジレンマ

税制優遇の見直しを巡る政治的な対立

-

- 普通車との公平性の観点や、国の財源確保の問題から、軽自動車の税制優遇を縮小・撤廃すべきだという意見は、主に普通車メーカーや一部の有識者から根強く主張されています。一方で、地方経済やユーザーの生活を守るために優遇維持は不可欠だとする地方自治体や関連団体との間で、政治的な綱引きが続いています。 –

超高齢化社会への対応

- 今後さらに増加する高齢ドライバーに対し、ペダルの踏み間違い防止機能のさらなる高度化や、より直感的で簡単な操作が可能な次世代の軽自動車をどう提供していくかも、社会的な要請として重要性を増しています。

「そもそも軽自動車の規格はどうして出来たの?」という、その誕生の原点に立ち返ったとき、答えは常に「その時代の日本社会の課題を解決するため」でした。これからの日本が直面する新たな課題に対し、次世代の“軽”がどのような形で貢献していくのか、私たち国民一人ひとりが当事者として関心を持って見守っていく必要があります。

そもそも軽自動車の規格はどうして出来たの?|Q&Aとまとめ

ここまで、軽自動車規格の誕生秘話から、その歴史的変遷、現代社会における重要な意義、そして未来への展望までを徹底的に解説してきました。最後に、この記事の要点やよくある質問をQ&A形式で簡潔にまとめます。

Q. なぜ日本にだけ軽自動車規格があるの?

A. 戦後の経済復興期に、「国民が購入できる安価な車を普及させ、経済を活性化させる」という国の明確な政策目的があったためです。 また、日本の狭い道路事情への適合や、まだ黎明期にあった国内の自動車産業を保護・育成するという戦略的な理由も重なり、世界にも類を見ない独自の規格として発展しました。

Q. 軽自動車の規格は今後どう変わる?

A. 現行の「排気量660cc・全長3.4m以下・全幅1.48m以下」という基本的なサイズ規格は、社会に深く浸透しているため、当面は維持される見通しです。 しかし、電動化(EV)への対応や、国際的な安全基準の強化に伴い、細かな基準や税制面での見直しが今後段階的に行われる可能性は十分にあります。

Q. 世界にも「軽自動車」はある?

A. 似たようなサイズの小型車(マイクロカーやAセグメント車)は各国に存在しますが、日本のように国が法律で厳格な規格を定め、それに対して税金や保険料などを大幅に優遇する「軽自動車」という包括的な制度は、世界で唯一のものです。

Q. 軽自動車の税金や維持費はなぜ安いの?

- 国の産業政策として、軽自動車税や自動車重量税、高速道路料金などが普通車に比べて意図的に安く設定されているため。

- 小さなエンジンと軽量な車体により、燃費が良く、タイヤやオイルといった消耗部品の費用も比較的安価なため。

- 車両本体価格が、国の政策意図を反映して低価格帯のモデルを中心にラインナップされているため。

そもそも軽自動車の規格はどうして出来たのか――

その答えは、75年以上の時を経てもなお、一貫しています。それは「日本人の日々の暮らしを、より豊かで、より便利で、より安全なものにするため」です。戦後の焼け跡から立ち上がった小さな車体に詰め込まれた、先人たちの大きな知恵とたゆまぬ工夫の歴史を、ぜひ日々のカーライフの中で感じてみてください!

あわせて読みたい軽自動車ナンバーの雑学